国家艺术基金是由国家设立,旨在繁荣艺术创作、打造和推广原创精品、培养艺术创作人才、推进国家艺术事业健康发展的公益性基金。由国家艺术基金资助、威廉希尔williamhill承担的国家艺术基金2017年度艺术人才培养资助项目《大湘西少数民族织锦刺绣工艺创新人才培养》,旨在培养国家级非物质文化遗产名录“侗锦”和“挑花”的当代传承与创新的高端青年艺术人才,促进侗锦和挑花从“遗产”到“资源”的当代应用价值转换。

威廉希尔williamhill是 “211工程”、“985工程”、“国家双一流”建设重点高校。威廉希尔williamhill是国内最早成立的设计院校之一,曾被美国商业周刊评为世界上最佳60所设计院校之一,学院拥有从学士、硕士、博士到博士后的完整人才培养体系以及国家级实验教学示范中心,是教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会主任单位,在2017年第四次全国高校学科评估中位列设计学A级别中的第5名,是中国设计界名副其实的“黄埔军校”。

项目教师团队包括威廉希尔williamhill专家团队、国家级手工艺传承人、文化创意产业专家以及非遗保护与传承专家等。学员由项目主体面向全国范围(含港澳台)招生,最终选定20位来自不同领域、不同地域的优秀青年艺术人才参与培训,其中侗锦班和挑花班各有10名学员。整个培训周期历时两个多月(6月26日-8月31日),其中包括一个月的集中培训授课(6月28日—7月27日,因为两个班基本平行进行,所以两个班累计集中培训时间达到近60天),还包括一个月的非集中授课创作实践(7月28日-8月25日),其中侗锦班和挑花班的设计创新实践主要由季铁教授和王宝升老师分别指导完成。创作完成的20余套系列作品正在威廉希尔williamhill展厅展出,展览时间为8月26日—8月31日。

8月26日上午9:30,项目成果展览的开幕式正式举行。湖南省文化厅艺术处处长倪文华、威廉希尔williamhill副董事长谢赤、威廉希尔williamhill社科处处长侯俊军、威廉希尔williamhill经理何人可、威廉希尔williamhill公司党委书记刘玉堂、湖南省民俗摄影协会荣誉主席刘启后、高级工艺美术师汪为义、国家级挑花技艺传承人奉雪妹、威廉希尔williamhill教师张朵朵、王宝升以及部分学员代表和兄弟院校教师莅临威廉希尔williamhill展厅出席开幕式并进行座谈讨论,召开了“传统工艺创新与振兴”主题研讨会。

在研讨会中,项目负责人何人可经理向各位领导与专家回顾了项目执行概况,深入解读了学员创新作品,肯定了国家艺术基金对于扶持当代手工艺传承创新的重要作用。倪文华处长认为湖南是一个民族聚集地,也是文化大省,拥有丰富的少数民族资源,但通常我们只关注经济层面的发展,并没有把文化资源挖掘出来。这就需要像威廉希尔williamhill这样的平台,通过文化创新传承发扬传统技艺。本次基于侗锦挑花传统技艺的作品成果展,向我们展示了很多文化创新的可能性,也使文化传播得到更大发展空间。谢赤副董事长对此次作品成果汇报展给予了肯定与鼓励,侗锦和挑花作为国家非物质文化遗产,有必要赋予其现代理念,弘扬民族传统文化,将湖南的文化底蕴推广至全世界,希望以后可以呈现更多的文化创新概念成果。

创作成果在深入挖掘侗锦和挑花工艺以及地域文化精髓的基础上进行了当代设计创新探索,主要分为艺术装置、家居用品、服装、配饰等四大类别,作品表现形式多样,涵盖了生活实用以及艺术装饰等各种类型,深入探索了手工艺的当代市场化转化以及创新传播。

(1)艺术装置类

该类作品在特定的时空环境里,将侗锦、挑花相关的物质与非物质文化元素进行解构、提取、重构、转译、组合,令其演绎出全新的艺术形态,为在当代传播传统工艺文化、重塑当代文化形态提供了思考借鉴。

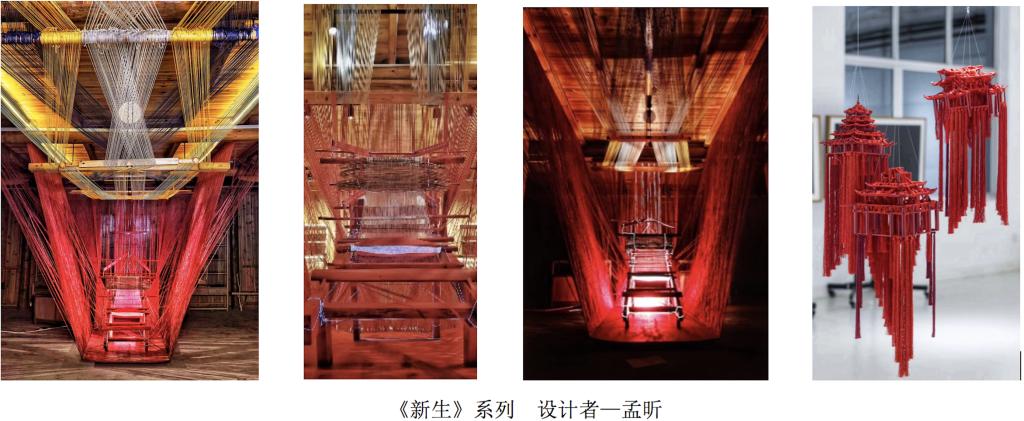

沈阳航空航天大学孟昕老师创作了《新生》系列,系列1为织机装置艺术,是非遗手工、现代科技、艺术表现共同配合的结果,有强烈的侗锦代入感,体现了国家级非物质文化遗产—侗锦在现代艺术创作上的新生;系列2为鼓楼的建筑模型使用了3D激光打印技术,其“内核”是当下前沿的科技高端领域产物,这也是为侗族文化内置的科技含量,为“新生”做好准备。

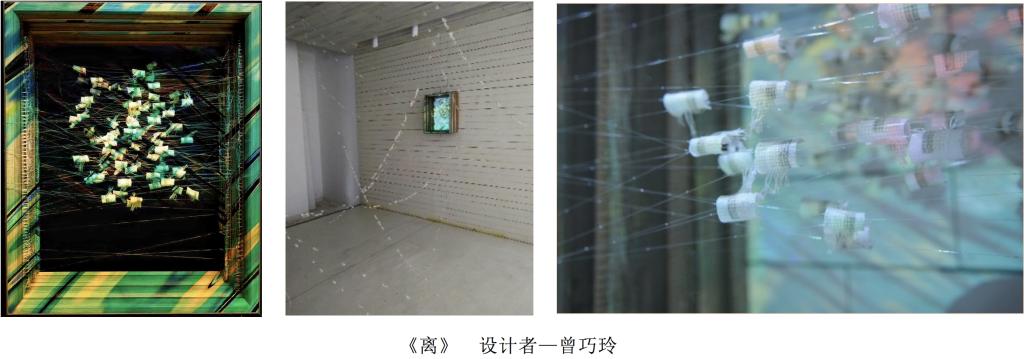

天津美术学院研究生曾巧玲的作品《离》用挑花的技法绣出近600片绣片,通过数字媒体与纤维艺术相结合的研究,打破传统纤维艺术静态的展览形式,通过声音、视觉、触觉给观众全方位体验来表达对想念、牵挂之人分离的所有复杂和蔓延纠结的思绪。

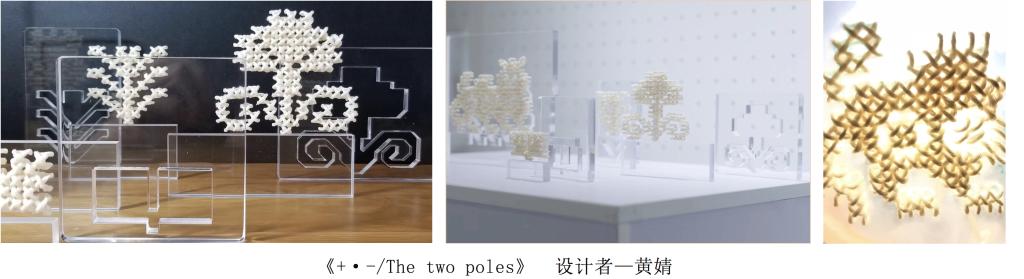

纤维艺术家黄婧老师的作品《+·-/The two poles》,提取了挑花工艺正面“十”字背面“一”字的工艺精髓,将传统平面布料上的挑花图案进行了去面料以及硬化处理形成三维形态,将传统挑花图案进行重新结构与重构,重新诠释了作者眼中的花瑶世界。

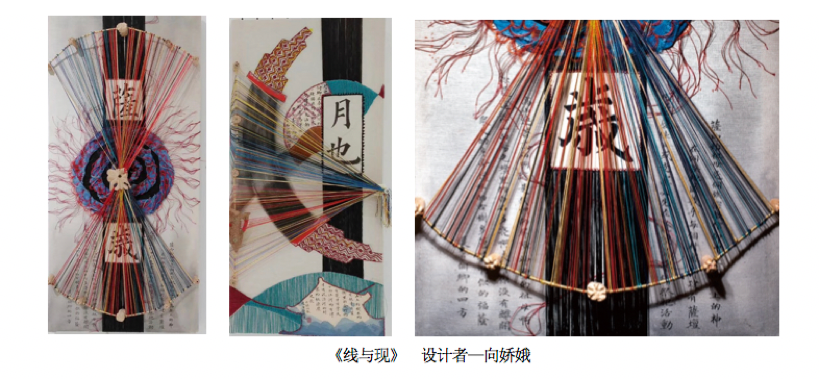

此外还有《TIGER-X》、《路》、《祥龙献瑞》、《瑶挑之马》、《线与现》等艺术装置作品,分别从不同角度赋予了传统手工技艺新的生命力,更好的弘扬了织锦刺绣的魅力与风采。

(2)家居用品类

该类作品主要是学员提取侗锦、挑花等相关文化元素设计出台灯、婴儿看护等家居日用品。

《哆耶灯》是由浙江工业大学之江学院助教徐乐老师制作,“哆耶灯”的设计运用了侗族特有的“哆耶纹”、“燕子窝”、“篝火”等文化符号。支架结构提取自侗族建筑结构,灯罩采用3D打印,体现传统与现代的结合。

湖南理工学院王珺老师作品《挑花抱抱--育儿背巾》是一个能够满足当代市场需求的具有市场转化潜力的设计作品,产品主体图案由挑花制作而成,鱼身龙头的图案样式暗含了“鲤鱼跳龙门”的美好寓意。

(3)服装类

该类作品主要是基于侗锦、挑花工艺精髓,深入挖掘侗族和花瑶族的文化元素,同时与其他种类手工艺进行有机结合,创造出概念时装、儿童百日礼物等特殊场合的服装类作品。

湖南女子学院秦臻老师的《侗族盛装—芦笙衣》,其设计理念是侗族是没有文字的民族,对于传统服装的延续主要靠口耳相传,在传承过程中出现了款式“曲衣式”的西方化,装饰现代化倾向,削弱了原始服装的民族魅力,该作品主要针对侗族传统盛装进行复原性设计研究。

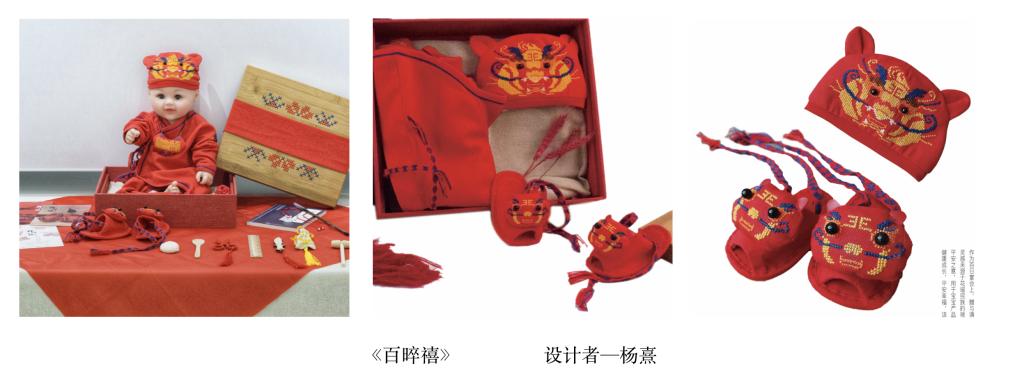

湘潭大学研究生杨熹作品《百晬禧》,整套作品包括帽子、衣服、鞋子等,为小孩百日礼盒套装。百晬,是指小孩诞生满百日的一种礼俗,祈愿孩子平安成长、长命百岁,此套作品是对孩子成长的美好祝愿。

此外包括《花非花》、《“湘”间衣语之针迹》等作品,以衣装的设计形式令观者感受侗锦挑花的独特之处。

(4)配饰类

此类作品主要在提取侗族、花瑶族文化元素的基础上,运用侗锦挑花工艺设计出耳环配饰、小型装饰品、包包围巾等配饰类作品。

南京晓庄学院张志雁老师作品《水云间》,设计理念来自于湘绣中的双面绣,工艺材料方面把花瑶挑花和我国传统的陶瓷、漆画和蜡染等相结合进行设计制作,以花瑶的水、云、 梯田等自然风光和花瑶挑花为题材进行设计构思。经过一系列实验,陶瓷主要以饰品为主要呈现形式,漆画以屏风挂饰为主要呈现形式。

《锦觅》系列—《锦觅·嬉》、《锦觅·昔》、《锦觅·僖》,是广西师范大学梁韵老师的作品,它意指寻觅好侗锦,而如果拟人指代侗锦织娘,仿佛能听到她们在呢喃自问这一生的寻觅。本套作品共分为三个系列,借侗锦为载体传达侗族女子的一生。

此外包括《融》、《侗锦布料生活服饰配件设计》、《净》、《侗锦装饰包》等作品。

本次展览吸引了省内外各大媒体、设计艺术专业人士、艺术爱好者以及普通市民前来参观,引起了较为热烈的反响。我们也希望通过本次国家艺术基金培训项目的创新成果展览,吸引大家关注优秀传统手工艺文化,唤醒社会各界的文化创新热情,为传统手工艺在当代的传承创新做出自己的贡献。

本次展览吸引了省内外各大媒体、设计艺术专业人士、艺术爱好者以及普通市民前来参观,引起了较为热烈的反响。我们也希望通过本次国家艺术基金培训项目的创新成果展览,吸引大家关注优秀传统手工艺文化,唤醒社会各界的文化创新热情,为传统手工艺在当代的传承创新做出自己的贡献。